Transformer les musées africains : ce que nous disent les acteurs du continent

Organisé du 28 au 30 janvier 2025 au Louvre Abu Dhabi et produit par France Muséums, le symposium “Musées africains : enjeux d’aujourd’hui et de demain” a rassemblé une trentaine de professionnel.les venu.es du continent africain, de la diaspora et d’institutions européennes et nord-américaines. L’objectif ? Offrir un espace de réflexion inédit sur les mutations en cours dans les musées africains, à travers les voix de celles et ceux qui les transforment au quotidien.

Cet article propose de revenir sur les échanges de ce symposium et d’en proposer un bilan dégageant des grands enseignements pour les institutions muséales à travers le monde.

Redéfinir les récits : un impératif muséal

Le symposium a d’abord mis en lumière une priorité partagée : revisiter les récits portés par les institutions, souvent figés dans des logiques héritées de la période coloniale afin de les reconnecter aux sociétés contemporaines. À Kinshasa, le centre des monuments nationaux de la République Démocratique du Congo abandonne les divisions ethniques dans son parcours au profit de présentations transversales mettant en valeur la plasticité des cultures à travers le temps. À Dakar, le musée Théodore Monod d’art africain, IFAN Ch. A. Diop explore de nouvelles formes de narration des collections aux côtés d’artistes et de professionnels de la culture, avec une approche participative.

Pour El Hadji Malick Ndiaye, directeur du musée Théodore Monod d’art africain , cette transformation du rôle des musées passe par une co-construction du sens :

« Nous avons entrepris de coconstruire quelque chose de nouveau avec ces artistes en tant que médiateurs et médiatrices, afin d’actualiser le récit des objets, de les réinterroger et de réinsérer le musée dans le tissu social. […] Faire du musée un espace pour les vivants et non pour les objets inanimés. »

En Afrique du Sud, le projet Reimagining Iziko Museums illustre aussi cette dynamique. Il donne aux professionnel·les une latitude pour questionner les pratiques et pour reconfigurer progressivement les récits dans des institutions ouvertes pendant l’apartheid.

Dans tous les cas, ce “changement de récit” ne relève pas d’un simple ajustement, mais d’une refondation profonde.

Jeunesse et engagement : construire l’avenir des musées

L’un des fils rouges du symposium a été l’importance d’impliquer le musée dans son environnement notamment à travers la jeunesse. À Niamey, le Musée national Boubou-Hama a développé un centre de formation et d’apprentissage de métier, qui soutient aujourd’hui les jeunes exclus du système scolaire formel. Au Kenya, les musées nationaux proposent aux jeunes de 20 à 35 ans des espaces de création et d’expérimentation entrepreneuriale.

Samuel Sidibé, directeur général du Zoo national du Mali à Bamako, rappelle que ces initiatives doivent s’inscrire dans des dynamiques mondiales, les jeunes sont connectés au monde et l’institution culturelle soit l’être aussi pour les toucher :

« La diaspora malienne est partout, la culture malienne s’exprime à travers les diasporas et les questions que se posent les jeunes sont plus que des questions nationales. »

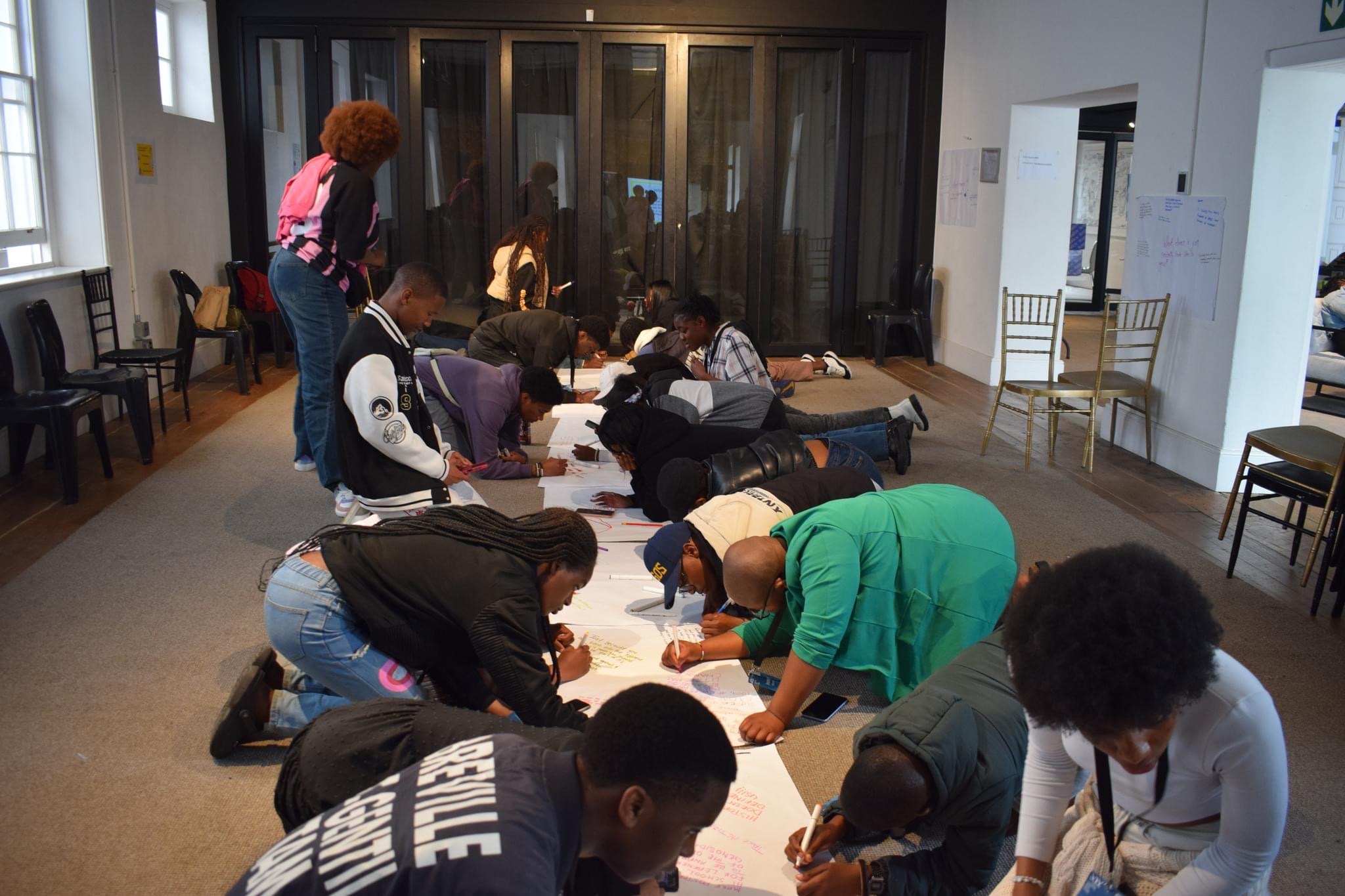

Charlene Houston, de la Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation située à Cape Town, insiste quant à elle sur l’importance d’outils de narration adaptés et d’une institution ouverte au débat et moteur dans la création d’une citoyenneté :

« Connaître l’histoire du pays permet aux jeunes de comprendre où ils se situent aujourd’hui. Cela leur donne aussi la possibilité de retracer cette histoire avec leur propre regard, leur propre prisme et ainsi, acquérir des outils, développer des compétences et des valeurs qui les accompagneront dans leurs efforts pour se construire une vie meilleure. […] Les musées doivent être des lieux d’interactions et d’échanges réciproques. »

Ces propos convergent vers une même conviction : les jeunes générations ne sont pas des publics à “former” passivement, mais des interlocuteurs actifs, porteurs de nouveaux récits.

Collections en mouvement, communautés en dialogue

Au cœur des discussions, une conviction partagée : les collections ne peuvent plus être considérées comme figées, ni séparées des sociétés qui leur ont donné naissance. À travers la table ronde « Collections, Transmissions, Connexions », les intervenant.es ont plaidé pour une approche plus inclusive et humaine de la conservation.

Parlant de son expérience au Moto Moto Museum de Zambie qu’elle a dirigé pendant sept ans, Perrice Nkombwe insiste sur la capacité des musées à devenir des lieux de cohésion sociale, mettant en lumière leur capacité à agir de manière transversale sur le tissu social, en soutenant l’économie locale, en promouvant la santé, ou encore en participant à des processus de réconciliation et de guérison après des conflits.

« Les musées explorent la culture dans son entièreté et ont le pouvoir de rassembler des publics aux croyances ou aux vécus différents, autour d’un espace commun de compréhension. »

Engager un véritable dialogue avec les communautés suppose également d’accepter que certains objets puissent quitter temporairement les collections pour voyager, et de valoriser les connaissances locales en matière de conservation traditionnelle. Cette ouverture appelle à une redéfinition des standards, notamment pour les œuvres conservées hors du continent africain.

Dans cette perspective, plusieurs institutions s’interrogent sur la pertinence des normes en vigueur dans les musées occidentaux. Le musée de Hambourg, par exemple, mène actuellement une réflexion sur l’adaptation de ses standards de conservation, en vue de faciliter les échanges d’œuvres et de rendre les processus de prêt plus inclusifs et collaboratifs.

Barbara Plankensteiner, directrice du MARKK à Hambourg : « Il nous faut nous demander comment passer de pratiques de conservation axées sur les objets à des pratiques de conservation davantage axées sur les personnes ? Il y a encore un long chemin à parcourir, mais il est nécessaire. Il est également important de prendre en compte les connaissances locales sur la manière dont les objets sont manipulés ou devraient être conservés. »

Ces réflexions rejoignent des préoccupations concrètes : comment rendre les œuvres accessibles ? Comment faciliter les prêts intercontinentaux sans imposer des standards inadaptés ? Et surtout, comment permettre aux communautés de se réapproprier leurs objets et leurs récits ? Ces questions structurent une transformation des institutions muséales, où la conservation devient un outil de dialogue.

Le rôle de la recherche scientifique dans la construction d’une identité nationale

Autre axe fort du symposium : la nécessité de repositionner la recherche scientifique au sein des musées africains. Longtemps marginalisée ou dépendante de cadres définis ailleurs, cette recherche retrouve aujourd’hui son importance, non seulement pour documenter les collections, mais aussi pour ancrer les musées dans leur société.

Pour Hugues Heumen Tchana, directeur du Musée national du Cameroun à Yaoundé, cette démarche implique une redéfinition du patrimoine lui-même :

« Il n’y a pas de culture supérieure, et encore moins inférieure. C’est très important de documenter la contemporanéité et de collecter l’art contemporain pour l’inscrire dans une perspective patrimoniale. »

Au-delà de la préservation des objets, l’institution muséale est investie d’une mission : transmettre des connaissances et des savoir-faire traditionnels aux générations qui se succèdent, éduquer la communauté, en particulier les plus jeunes, et sensibiliser à la valeur du patrimoine. En prenant conscience de la valeur de son patrimoine matériel et immatériel, et en connaissant son histoire, une société peut tirer une source de fierté fédératrice à-même de bâtir un meilleur avenir.

Josette Shaje Tshiluila, Professeure d’anthropologie à l’Université de Kinshasa et chercheuse à l’Institut des musées nationaux du Congo, République démocratique du Congo, rappelle :

« La recherche sur notre patrimoine peut créer des liens — des liens de connaissance des objets et de l’autre. Je pense que c’est indispensable pour l’Afrique. »

Cette approche implique aussi une implication active des communautés dans les processus de patrimonialisation. Les chercheurs, conservateurs, universitaires redéfinissent ainsi, au quotidien, la place du musée dans l’écosystème intellectuel et citoyen africain. Le musée devient acteur de savoir, mais aussi facilitateur d’appropriation culturelle.

Coopérations internationales : vers un rééquilibrage

Le symposium a également permis de dresser un état des lieux des dynamiques de coopération “Nord-Sud” entre les institutions à l’international. Si les questions de restitution restent centrales, les intervenant.es ont souligné l’émergence de relations plus horizontales. La Déclaration de Dakar, signée en 2023 par 60 institutions africaines et européennes, en est un jalon marquant.

Emmanuel Kasarhérou, Président du musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris, a affirmé :

« Les musées se refondent à chaque fois, le mot reste le même mais les réalités changent. On voit bien qu’on est dans une collaboration internationale et plus personne n’a le monopole du savoir, le monopole de la parole et je pense que dans l’avenir, il faut que nous n’ayons pas non plus le monopole des objets. Il faut que les objets puissent circuler. »

Quant à Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc, il rappelle que les partenariats culturels sont aussi des outils de souveraineté :

« Pour les pays africains, investir dans le développement de musées et d’institutions culturelles est une manière de se réapproprier leurs récits, de valoriser leur patrimoine et d’affirmer leur place dans les échanges culturels mondiaux »

Ce rééquilibrage s’accompagne d’une montée en puissance des coopérations “Sud-Sud”, plus agiles, portées par les professionnel.les eux-mêmes, sans passer nécessairement par des institutions ou des acteurs publics.

L’art contemporain comme force de transformation

Longtemps presque absent des musées africains, l’art contemporain y trouve aujourd’hui une place croissante, reconnu pour sa capacité à relier les générations, interroger les récits dominants et activer des formes de guérison collective.

Malgré les initiatives mises en place en faveur de l’art contemporain par le passé, celles-ci n’ont jamais débouché sur une politique active de promotion dans les musées du continent. Les artistes africains ont donc pris l’initiative de créer leurs propres espaces d’expositions et d’échanges pour mettre en valeur leur travail. Le centre culturel Bandjoun Station est ainsi devenu un incontournable de la scène culturelle et artistique camerounaise.

De nouveaux projets muséaux sont en développement, afin d’accueillir des œuvres d’art contemporaines.

Olivia Anani, Membre du comité de préfiguration du futur musée d’art contemporain de Cotonou (MACC), évoque :

« Penser à l’art contemporain comme une façon de rassembler les gens, d’unir les communautés par l’exploration de diverses formes de connaissances, contient un potentiel curatif. »

De nombreux projets voient le jour comme à Cotonou, ou encore la Norval Foundation en Afrique du Sud, la Bandjoun Station au Cameroun, ou la Cité de la culture africaine, Musée du continent à Rabat. Ces institutions ne séparent plus l’art de la société, mais se nourrissent de ce lien pour questionner les normes et relier les générations

Au fil des interventions, un constat s’est imposé : les musées africains ne cherchent pas à reproduire les modèles existants, mais à inventer des formats nouveaux, fondés sur le dialogue, la pluralité et la circulation des savoirs. Ce symposium, en réunissant des voix trop rarement entendues à cette échelle, a permis de documenter cette transition.

Pour France Muséums, qui a produit cet événement pour le Louvre Abu Dhabi, ce travail s’inscrit dans une volonté durable d’accompagner les institutions culturelles à l’international dans leurs réflexions stratégiques.

À la recherche d’un soutien pour l’organisation de votre événement culturel ?