Entretien – L’importance de la recherche dans la construction d’une identité culturelle, avec Josette Shaje a Tshiluila

Entretien 4/6 : « L’importance de la recherche dans la construction d’une identité culturelle », avec Josette Shaje a Tshiluila

Pour ce quatrième épisode de notre série consacrée au Symposium Musées africains : enjeux d’aujourd’hui et de demain, produit par France Muséums pour le Louvre Abu Dhabi en janvier 2025, nous nous sommes entretenus avec Josette Shaje a Tshiluila. Intervenante sur la table ronde intitulée « Repositionner la recherche », elle revient dans cet entretien sur le rôle de la recherche dans le renouvellement des collections et des récits patrimoniaux sur le continent.

Josette Shaje a Tshiluila est professeure d’anthropologie à l’Université de Kinshasa en République Démocratique du Congo. Membre de l’Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC) depuis 1973, elle en a été la député générale adjointe de 1987 à 1997, et la Directrice Générale de 2004 à 2006. Elle a contribué à la composition des collections de l’institution grâce aux nombreuses missions de collecte qu’elle a effectué dans le cadre de ses recherches sur le patrimoine congolais.

Pouvez-vous revenir sur l’histoire de l’Institut des Musées Nationaux du Congo (IMNC) et sur les missions de cette institution ?

L’IMNC a été créé en 1970, sur ordonnance présidentielle, afin d’assurer la protection des œuvres d’art, des monuments, des sites archéologiques et des objets dont la conservation présente un intérêt public historique, artistique ou scientifique. Cette institution administre les musées appartenant à l’Etat, tels que le musée national de Lubumbashi, le musée national de Kananga, le musée national de Mbandaka – entre autres. L’institut comporte également une dimension universitaire. Des jeunes y sont formés, pour poursuivre les travaux entrepris par les générations précédentes.

J’ai commencé mon travail à l’IMNC, à un moment d’effervescence culturelle. A cette époque se structurait une vision du patrimoine, de sa protection, de sa promotion et de la place qu’on devait lui donner, aux échelles nationale et internationale. C’était l’époque du festival d’art nègre à Dakar, au Nigeria ; il y avait également la grande conférence mondiale des critiques d’art à Kinshasa. Le président du Sénégal Léopold Sédar Senghor et le concept de négritude exerçaient une grande influence, tout comme les travaux et les idées novatrices de l’intellectuel sénégalais Cheikh Anta Diop.

La délicate question des restitutions était au centre des préoccupations, un rapport sur le sujet a même été présenté aux Nations Unies en octobre 1974. Toutefois, beaucoup estimaient qu’il n’était pas indispensable d’aller récupérer des objets ailleurs, alors qu’on en avait tant à portée de main. En nous concentrant sur ce qu’il y avait sur notre sol, il nous serait plus facile d’obtenir des informations scientifiques et contextuelles, nécessaires pour mener à bien nos recherches.

L’objectif de l’IMNC était alors de recruter des jeunes universitaires, qu’il fallait former dans les domaines de la récolte des objets, de la recherche, et du patrimoine et de son identification. Des notions de finances étaient également dispensées, afin de pouvoir acheter ces objets du patrimoine aux populations locales et aux collectionneurs. Des appels à candidatures ont donc été lancés, et j’y ai répondu. J’ai commencé en tant qu’assistante stagiaire, pendant deux ans. Au terme de la commission d’aptitude, je suis restée, et c’est là que mes recherches ont vraiment commencé.

En quoi consistait vos recherches, au sein de l’Institut ?

Le programme de recherche était mené en collaboration avec des institutions belges, dont le musée Tervuren (musée royal de l’Afrique central désormais AfricaMuseum) et l’Université de Bruxelles. L’équipe était donc constituée de jeunes chercheurs congolais et belges.

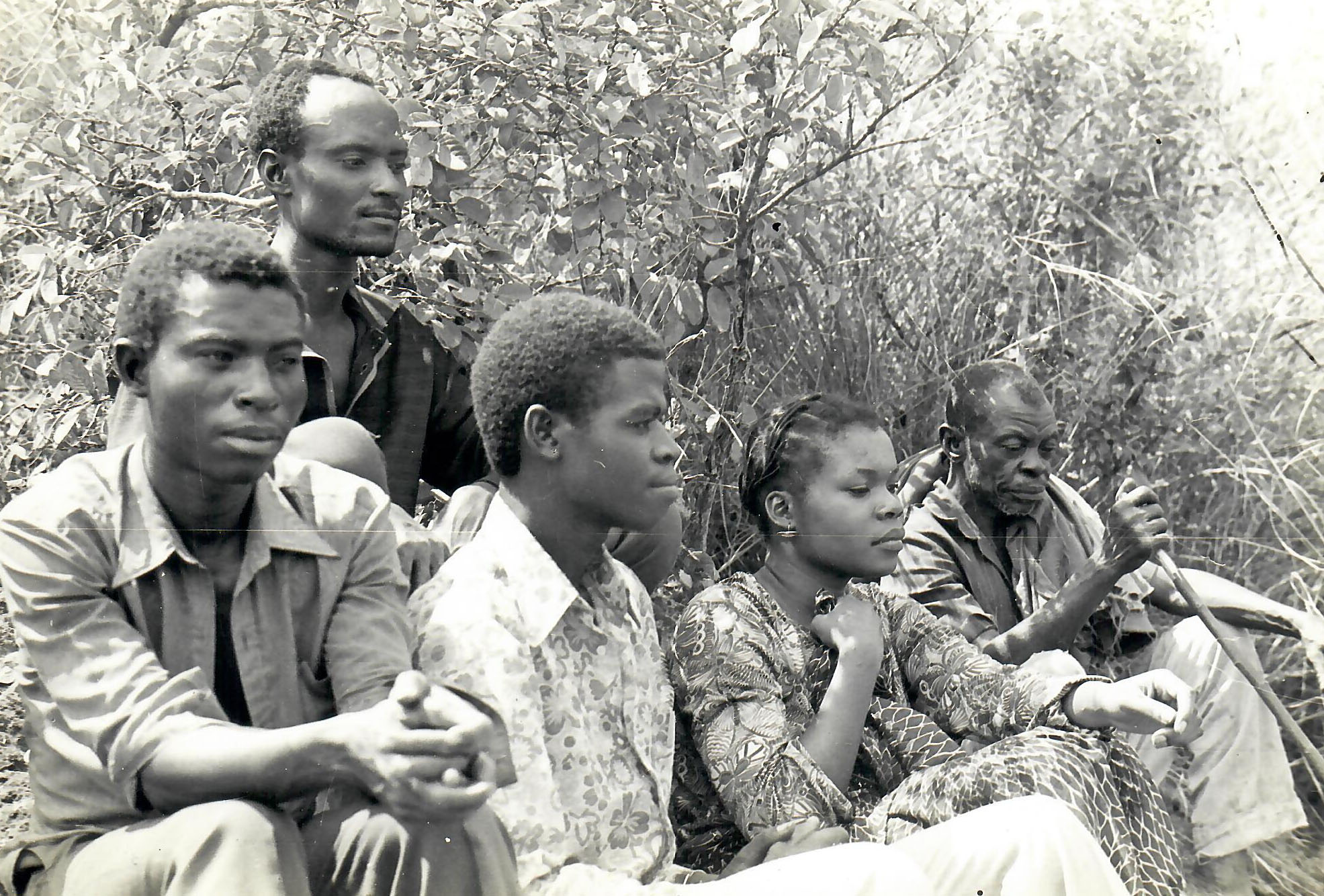

Notre travail consistait à faire la collecte des objets du patrimoine artistique, culturel, matériel et immatériel, puis de les amener au musée, à des fins de conservation et de recherche. Pour ce faire, on parcourait les territoires de toute la RD Congo pour aller à la rencontre des communautés et on s’installait auprès d’elles. Cela pouvait durer plusieurs mois, suffisamment longtemps pour créer un contact pérenne et une complicité avec les populations. Il nous fallait leur expliquer le travail que nous faisions, pourquoi nous collections et amenions des objets au musée. On avait également un contact régulier avec les collectionneurs privés : on passait directement chez eux, on regardait s’ils avaient des objets intéressants pour le musée et on les achetait si c’était le cas.

Nous avons, de cette manière, pu constituer un département d’art traditionnel et nous étions responsables des différentes sections qui le composaient. Puis nous avons créé un département d’art contemporain, car au-delà de la question des restitutions, nous nous interrogions sur celle de la production contemporaine.

Nous avons fini par nous rendre régulièrement à l’Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, où nous achetions des pièces que les artistes y exposaient. Le président de la République faisait lui aussi la promotion des artistes congolais. Quand il recevait des invités, ils leur offraient toujours une œuvre d’art moderne du pays.

En quoi le travail de collecte et la recherche autour des objets ont été indispensables pour asseoir l’identité du pays ?

La notion d’identité revenait souvent à l’époque où j’ai commencé mes recherches à l’IMNC. Il fallait vivre cette identité, la mettre en valeur pour faire le poids et construire sa légitimité. Je me souviens des nombreux festivals et événements qui étaient organisés : des représentants de divers groupes ethniques y étaient invités pour faire des démonstrations de leurs pratiques traditionnelles, ils dansaient, ils jouaient de la musique… C’était une des façons de manifester l’identité culturelle, afin que nous l’embrassions pleinement. Il faut se rendre compte que c’est lorsque vous perdez votre identité que les autres trouvent le moyen de vous écraser. Notre travail de collecte et de recherche sur le patrimoine est venu renforcer cet élan.

La construction de l’identité culturelle passe également par le renforcement des liens existants entre les communautés. En me déplaçant sur les différents territoires, j’ai eu l’occasion de créer des liens forts qui m’ont rattaché aux endroits où je suis passée. Ce travail de collecte était devenu une relation entre moi et les populations. La recherche sur notre patrimoine peut créer des liens, des liens de connaissances des objets et de l’autre. Je pense que c’est indispensable pour l’Afrique.

Quel serait le rôle du musée dans cette perspective ?

La vocation première des musées est de faire le lien entre les générations, par la transmission de la mémoire. Beaucoup des personnes que j’ai rencontrées au cours de mes recherches, ou qui se sont déplacées en personne au musée, en étaient conscientes : elles m’ont avoué que savoir que leurs objets étaient conservés au musée les rassurait.

Les musées peuvent également créer du lien avec les générations futures, en transmettant des messages valorisants autour des objets.

Par exemple, j’ai entendu parler au Symposium d’une exposition dans une galerie au Cameroun, à travers laquelle l’artiste mettait en lumière l’utilisation des machettes pour construire des maisons. En RD Congo, les machettes sont traditionnellement utilisées par les agriculteurs, mais les jeunes commencent à les utiliser dans des contextes violents. Rappeler que les machettes peuvent être utilisées pour construire plutôt que détruire pourrait être une leçon, un message culturel que nous pourrions transmettre. Les objets peuvent acquérir une signification positive au sein des musées.

Les musées en Afrique peuvent poursuivre ce travail de transmission de messages qui sauvent, plutôt que de messages qui enfoncent.

En quoi ces espaces de dialogue, comme ce Symposium organisé à Abu Dhabi, sont-ils importants ?

Il me semble que ce Symposium, tout comme l’exposition “Rois et Reines d’Afrique : formes et figures du pouvoir” actuellement présentée au Louvre Abu Dhabi tournent autour d’un même sujet : quel musée pour l’Afrique ? Cette question n’est pas nouvelle ; elle a déjà été abordée lors d’une série de rencontres intitulées “Quels musées pour l’Afrique ? Patrimoine en devenir”, organisées par l’ICOM au Bénin, au Ghana et au Togo en 1991. Les rencontres d’Abu Dhabi de janvier dernier nous ont permis de remettre d’importantes questions sur la table et de les considérer au prisme des défis actuels.

Ces espaces sont très importants, car ils donnent la possibilité de prendre du recul et de réfléchir au calme sur des enjeux liés à l’histoire et à la société. Ce genre de colloques suscite des questions et donne une orientation pour envisager les choses d’une façon plus positive et pour continuer à les améliorer. Ces rencontres sont également un moyen de transmission aux générations à venir.

En savoir plus sur le symposium produit par France Muséums pour le Louvre Abu Dhabi