Accompagner l’itinérance d’une exposition : les clés du succès

Présentée du 17 septembre 2025 au 25 janvier 2026 au Louvre Abu Dhabi , l’exposition « Mamlouks : l’héritage d’un empire » est coorganisée par le Louvre Abu Dhabi, le musée du Louvre et France Muséums.

Après une première étape à Paris au musée du Louvre au printemps 2025, cette exposition itinérante est présentée dans l’enceinte du Louvre Abu Dhabi et rassemble plus de 270 œuvres issues de 34 prêteurs internationaux, sur une surface de 1 400 m². Elle revient sur plus de deux siècles d’histoire du Proche-Orient (1250–1517), proposant un des parcours les plus complets jamais réalisés sur le sultanat mamlouk.

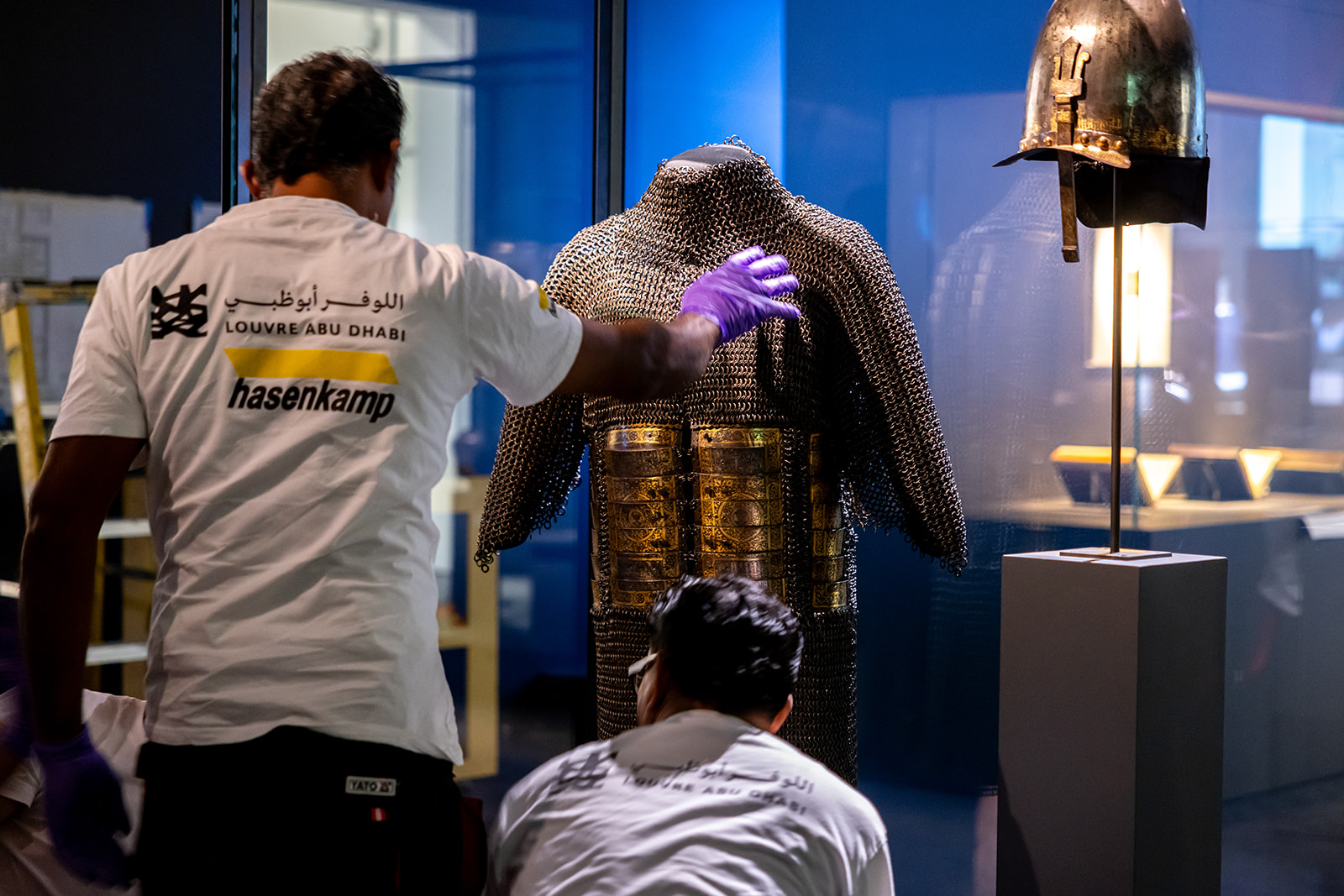

Les Mamlouks ont rarement été mis en avant dans les grandes expositions internationales : la dernière exposition sur le sujet remonte à 1981 à Washington DC. « Mamlouks : l’héritage d’un empire » rend hommage à cette civilisation complexe, fondée par des esclaves devenus souverains. À travers une grande diversité d’objets, manuscrits, armures, céramiques, monnaies, textiles ou éléments d’architecture, l’exposition explore les différentes composantes de la société mamlouke : élites militaire et politiques, marchands, femmes, minorités religieuses, et met en lumière les échanges artistiques et culturels entre le sultanat et l’Europe, l’Afrique et l’Asie.

France Muséums a accompagné ce projet à chaque étape : du soutien au commissariat et à la coordination de l’itinérance, à la supervision logistique, la production et l’installation de l’exposition à Abu Dhabi, puis sera en charge du retour des œuvres après son démontage.

Dans cet article, nous croisons les regards d’Anaïs Desneaux, régisseuse d’œuvres d’art chez France Muséums, et de Clémence Chalvidal, conservatrice-restauratrice du patrimoine spécialisée dans l’art du métal sur les enjeux et les clés du succès de l’organisation d’une exposition itinérante.

ASSURER LE TRANSPORT ET LA CONSERVATION DES OEUVRES DANS LE CADRE D’UNE EXPOSITION ITINÉRANTE : QUELS ENJEUX ?

Pouvez-vous nous présenter vos métiers et vos rôles respectifs dans ce projet ?

Clémence Chalvidal : Je suis conservatrice-restauratrice du patrimoine, spécialisée dans les arts du feu et plus spécifiquement en métal. J’interviens sur les objets métalliques mais aussi sur les parties métalliques d’objets composites. Mon travail couvre la conservation préventive : constats d’état, bilans sanitaires, conseils, jusqu’à la conservation curative et la restauration. J’interviens en équipe ou seule sur des projets divers comme des expositions permanentes, l’acquisition d’œuvre, l’évaluation de réserve, les chantiers de collection etc. Dans le cadre d’une exposition temporaire, mon rôle est d’évaluer l’état des œuvres avant le départ, de contrôler leur condition à l’arrivée et, si nécessaire, de réaliser des interventions pour stabiliser ou améliorer leur présentation. C’est aussi un accompagnement plus global des institutions concernées par l’exposition, avec un rôle de conseil et d’alerte, pour signaler les points d’attention voire de fragilité et proposer des ajustements sur les modalités de présentation lorsque cela est nécessaire.

Anaïs Desneaux : En tant que régisseuse d’œuvres d’art à France Muséums, je pilote et supervise toutes les étapes de mouvement et d’installation d’œuvres dans le cadre de la production d’exposition temporaire. Je peux également être amenée à travailler sur des collections permanentes d’institution, à réaliser des formations ou travailler à la mise en place de processus au sein des musées, comme par exemple sur la conservation des œuvres, les réserves ou les plans d’urgence. Dans le cadre l’exposition “Mamluks : l’héritage d’un empire”, je coordonne la logistique liée aux œuvres d’art exposées, depuis leur présentation à Paris jusqu’à leur arrivée et installation au Louvre Abu Dhabi. Cela signifie notamment, travailler sur la liste d’œuvres, faire le lien avec les préteurs, travailler sur les assurances, organiser les transports, superviser les installations et coordonner l’ensemble des acteurs : convoyeurs, socleurs, restaurateurs, installateurs. Dans le cadre de l’itinérance de l’exposition au Louvre Abu Dhabi, j’étais également un point de relais avec les prêteurs qui n’ont pas pu se rendre à Abu Dhabi et l’équipe locale. C’est cette continuité entre Paris et Abu Dhabi qui fait la valeur ajoutée de France Muséums.

Qu’est-ce qui rend une exposition itinérante particulièrement complexe ?

Anaïs Desneaux : Une exposition itinérante n’est jamais un simple “copier-coller”. Sur le papier, l’exposition est la même, mais en réalité, la liste des œuvres et la scénographie diffèrent. L’exposition « Mamluks : l’héritage d’un empire » présente plus de 270 œuvres, dont 39 inédites par rapport à Paris. Chaque lieu a ses spécificités : volumes, climat, infrastructures, équipes locales. Il faut repenser la scénographie, adapter les soclages, intégrer les contraintes environnementales imposées par les prêteurs. Cela exige d’articuler les exigences scientifiques et les réalités techniques pour chaque nouvelle présentation. Nous avons dû organiser des transports de Paris à Abu Dhabi, mais aussi planifier des transports aériens internationaux pour les nouvelles pièces. Chaque déplacement multiplie les interlocuteurs, les protocoles de conservation et les contraintes liées au transport international.

La coordination de toutes ces demandes constitue un véritable exercice de conciliation.

Clémence Chalvidal : L’itinérance et l’exposition temporaire multiplient les manipulations et les risques sur les œuvres d’art. Chaque transport génère des sollicitations sur les œuvres, qu’il s’agisse de vibrations, de variations climatiques ou de conditionnements inadaptés. Certaines pièces très stables dans leur contexte habituel de conservation peuvent se comporter différemment dès qu’elles changent d’environnement. Le rythme soutenu des expositions temporaires peut donc fragiliser les collections à court ou long terme : les œuvres circulent beaucoup plus qu’autrefois, avec un turnover rapide qui les expose davantage aux aléas. C’est un rappel que l’œuvre est constituée de matériaux sensibles à leurs environnements. D’où l’importance d’anticiper et d’adapter les conditions de transport, de stockage et d’exposition.

Le voyage en lui-même est une étape critique. Comment s’organise la supervision des transports ?

Anaïs Desneaux : Le transport est une phase de conservation à part entière. Chaque déplacement doit être anticipé avec précision. Cela implique le choix de transporteurs spécialisés, des caisses de transport et de supports adaptés et la coordination des convoyeurs mandatés par les prêteurs. L’enjeu est clair : les œuvres doivent être retrouvées à l’arrivée exactement dans l’état où elles étaient au départ.

Clémence Chalvidal : C’est pourquoi nous commençons toujours par des constats d’état rigoureux au départ et à l’arrivée des œuvres. Ce sont des outils de diagnostic qui permettent de détecter les points de fragilité et de prévoir des interventions préventives ou curatives si nécessaire : dépoussiérage, consolidation, éventuellement retouches légères… Cela peut sembler minime, mais ce sont ces ajustements qui garantissent la sécurité et la bonne lisibilité des objets pendant l’exposition. En fonction du climat ou du pays d’accueil, nous adaptons également certains matériaux utilisés pour le transport et la présentation au public. Ce pragmatisme est essentiel : les méthodes théoriques de conservation doivent parfois être ajustées pour rester efficaces dans un contexte environnemental et muséal différent.

En tant que conservatrice-restauratrice, j’interviens à la fois en amont et sur site. À Paris, mes collègues restauratrices spécialistes du verre et de la céramique avaient réalisé les constats d’état initiaux sur ces matériaux. À Abu Dhabi, j’ai pris le relais sur l’ensemble des arts du feu – céramique, verre, métal – pour vérifier chaque pièce à son arrivée et assurer leur installation. J’apporte aussi des recommandations sur le soclage ou sur le climat afin de préserver au mieux les objets sensibles.

ADAPTER L’EXPOSITION À UN NOUVEAU LIEU : LA SCÉNOGRAPHIE ET LES CONDITIONS DE PRESENTATION

Quelles adaptations ont été effectuées entre les deux expositions ?

Anaïs Desneaux : Une exposition itinérante n’est jamais seulement une question de transport d’œuvres. Elle implique une reconfiguration fine de la scénographie et des conditions de présentation. Le Louvre Abu Dhabi n’a pas les mêmes volumes, ni le même éclairage que les salles parisiennes. Avant toute installation, nous étudions ces paramètres : espace, circulation des publics, hygrométrie, équipements techniques. Cela détermine ce qui peut être réemployé, ajusté ou recréé.

Certains éléments scénographiques conçus pour Paris ont pu être réutilisés, d’autres ont dû être modifiés ou entièrement repensés pour s’intégrer dans le nouvel espace. L’objectif reste double : garantir la lisibilité du propos muséographique et préserver les œuvres dans des conditions optimales. Adapter le soclage a été par exemple, le plus grand défi technique de cette exposition. Réutiliser les soclages sur mesure pour les œuvres, ou adapter les montages, lorsque les œuvres sont présentées accrochées au mur à Paris, puis présentées sur tige en fond de vitrine à Abu Dhabi a été un challenge. Puisque les œuvres étaient exposées en vitrine à Paris, l’équipe de soclage n’avait pas la possibilité d’effectuer un aller-voir sur l’objet en amont, les modifications de soclage ont dû se faire sur place pendant le montage à Abu Dhabi, et cela a demandé une adaptabilité constante pendant les trois semaines d’installation.

Clémence Chalvidal: Cette adaptation n’est pas neutre pour les œuvres. Chaque ajustement, qu’il s’agisse de lumière, de soclage ou de microclimat, a un impact sur leur stabilité. La scénographie ne peut donc pas être pensée indépendamment de la conservation préventive. Les restaurateurs n’interviennent pas toujours en amont dans la conception, mais leur présence lors du montage est décisive pour alerter et proposer des ajustements si une disposition s’avère problématique.

Comment concilier la diversité des matériaux présentés avec les contraintes de conservation et de scénographie ?

Anaïs Desneaux : L’exposition « Mamluks : l’héritage d’un empire » couvre pratiquement toute la typologie des matériaux muséaux : des objets inorganiques avec du métal, de la céramique, du verre, et des objets organiques avec du bois, de l’ivoire, des arts graphiques, mais également des textiles et une grande peinture.

Ce qui est passionnant dans ce projet, c’est qu’on doit dialoguer avec la multiplicité des matériaux, comprendre leur comportement face à un nouvel environnement, et intégrer ces contraintes dans la mise en exposition. Chaque matière appelle un traitement spécifique et chaque institution prêteuse impose ses standards. Notre rôle est également d’harmoniser ces demandes et de créer une cohérence dans l’exposition. Cela suppose de travailler main dans la main avec les conservatrices-restauratrices, qui apportent leur expertise matérielle, et les scénographes, qui adaptent les dispositifs au nouvel espace. Nous installons des capteurs de suivi de l’humidité dans toutes les salles de l’expositions, et le climat, pour certaines œuvres très sensibles, est régulé par différents dispositifs. En tant que régisseuse, j’ai identifié l’ensemble de ces dispositifs et me suis assurée avec l’aménageur de leur intégration dans le design du mobilier scénographique.

Clémence Chalvidal : Cette diversité de matériaux est justement ce qui fait la richesse, mais aussi la difficulté, d’une exposition itinérante. Une même vitrine doit parfois accueillir des objets aux sensibilités très différentes. Le rôle du restaurateur est d’évaluer si les conditions proposées sont adaptées, et de recommander des ajustements : soclage, microclimats, filtrage de la lumière. C’est un dialogue constant entre la conservation préventive et les besoins d’exposition pour le public.

Pouvez-vous donner un exemple concret d’œuvre qui a représenté un défi particulier ?

Anaïs Desneaux : La tapisserie de Powis Castle (Pays de Galles) est un bon exemple. Avec ses 5,5 mètres de large, elle a été transportée roulée en avion-cargo. Son installation a mobilisé une restauratrice textile, une convoyeuse, six installateurs et une nacelle. Ce n’était pas seulement un défi technique, mais aussi un exercice de coopération entre métiers.

Le caparaçon de cheval, composite métal-textile, a présenté d’autres défis : arrivé en quatre caisses différentes et mobilisant plusieurs installateurs. Ces cas montrent que derrière chaque objet, il y a une chaîne d’expertise mobilisée.

Comment vos métiers se complètent-ils dans le cadre d’un tel projet ?

Clémence Chalvidal : Nous, restaurateurs, restauratrices, sommes un peu les “garants factuels” : nous ramenons la discussion à l’objet. Dans un projet international, il y a toujours, des contraintes et des négociations. Notre rôle est de recentrer le débat sur le matériel, sur ce que l’œuvre peut supporter ou non. Cela instaure un climat de confiance, permet de lancer les alertes quand il le faut et renforce la crédibilité de l’ensemble du projet.

Anaïs Desneaux : Mon rôle est de coordonner l’ensemble des équipes. Mais cette coordination n’a de sens que si l’expertise de chacun est pleinement intégrée. Les conservatrices-restauratrices apportent un regard factuel et précis sur l’état des œuvres, ce qui est essentiel pour rassurer les prêteurs et prendre les bonnes décisions. Au-delà de la technique, mon métier s’appuie sur une forte dimension humaine et interculturelle : chaque musée partenaire a ses habitudes et ses normes, parfois très différentes. Trouver un terrain commun demande d’autant plus de rigueur et de diplomatie. Sur cette exposition, j’ai supervisé un chantier réunissant plus de 50 professionnels de la conservation, de la régie, de la restauration, du transport, de l’installation et du soclage. Mon rôle était autant de mettre tout le monde d’accord que de veiller à la conservation et à la sécurité des œuvres.

Clémence Chalvidal: Les montages d’exposition sont de véritables fourmilières. On y croise des métiers et experts/expertes, venus du monde entier. C’est exigeant, parfois fatigant, mais aussi humainement très stimulant. Et c’est aussi un privilège : approcher des chefs-d’œuvre comme le baptistère de Saint-Louis, que je n’avais jusque-là jamais eu l’occasion de manipuler directement et d’observer de près, reste une expérience unique.

Entre Paris et Abu Dhabi, l’exposition « Mamlouks : l’héritage d’un empire » a mobilisé une expertise collective où régie et restauration avancent main dans la main. Bien plus qu’une question de logistique, accompagner une itinérance, c’est anticiper les risques, adapter la scénographie, préserver l’intégrité des œuvres et instaurer un climat de confiance entre toutes les parties prenantes.

« Une exposition itinérante, conclut Anaïs, ce n’est pas seulement déplacer des œuvres d’un point A à un point B. C’est repenser à chaque fois les conditions de leur présentation, pour qu’elles soient comprises par un nouveau public tout en étant respectées dans leur intégrité. »

Ce travail de l’ombre, porté par des professionnelles comme Anaïs Desneaux et Clémence Chalvidal, rappelle que la réussite d’une grande exposition itinérante repose autant sur la science des objets que sur la maîtrise des relations humaines.

Le commissariat de l’exposition est assuré par Dr Souraya Noujaim, Directrice du département des Arts de l’Islam au musée du Louvre (commissaire générale), et de Dr Carine Juvin, Chargée de collection – Proche-Orient médiéval au département des Arts de l’Islam au musée du Louvre (commissaire scientifique), ainsi que de Fakhera Alkindi, assistante principale de conservation au Louvre Abu Dhabi.

Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’équipe polyvalente de France Muséums composée d’Adrien Berthelot, Directeur de la Programmation et de la Production, Francesca Crudo, Cheffe du pôle de Production des Expositions, Adjointe au Directeur de la Programmation et de la Production, Florence Lallement, Responsable de projet, Camille Molina, Responsable de projet, Maud Ramier, Responsable de projet, Clara Bleuzen, Chargée de production d’exposition, Ines Belchi, Chargée de projet expérience visiteur et médiation, Elen Lossouarn, Chargée de médiation senior, Charlotte Clergeau, Chargée de projets numériques , Isabelle Hyvernat, Cheffe du pôle régie et opérations – Adjointe au directeur de la Programmation et de la Production, Anaïs Desneaux, Régisseuse d’œuvres d’art, Lise Delpech, Régisseuse d’œuvres d’art, Ophélie Guinet, Régisseuse d’œuvres d’art, Zain Al-Hindi, Responsable des opérations, Amandine Sannie, Assistante régie, accompagnés de leurs partenaires au musée du Louvre.

La scénographie de l’exposition a été conçue par BGC Studio, le graphisme réalisé par Coline Aguettaz et Brice Tourneux, l’éclairage par Concepto et la production des dispositifs de médiation réalisée par Drôle de Trame.

Nous souhaitons également remercier toutes les équipes du Louvre Abu Dhabi et particulièrement Rajeev Gopinadh, Responsable des expositions temporaires et projets spéciaux et Alice Querin, Responsable adjointe des expositions temporaires pour le pilotage de cette exposition.